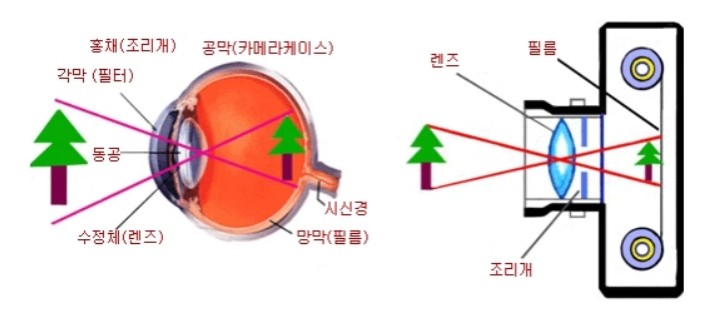

카메라의 구조는 눈의 구조와 너무나 흡사해서 누군가가 눈의 구조를 모방해서 카메라를 발명한 것이 아닌가 할 정도입니다 그러나 카메라가 처음 발명될 당시에 이러한 구조를 모방해서 발명된 것이 아니고 어두운 방의 조그만 구멍을 통해서 밖의 풍광이 보이는 현상을 보고 그 풍경을 영구히 기록하고자 하는 의도로 아주 오랜 세월에 걸쳐 조금씩 발전해 왔습니다 그러나 현대의 완성된 모습의 카메라를 보면은 눈의 구조와 너무나 흡사해서 카메라는 눈의 구조를 향해 발전한 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다 눈의 구조와 카메라의 구조를 자세히 알아보겠습니다

각막

눈의 가장 앞에 있는 투명한 조직으로 렌즈의 가장 앞에 있는 렌즈에 해당합니다

조리개,홍채

카메라의 조리개는 빛의 양을 조절하는 원형으로 된 구멍으로 여러 개의 부채꼴 모양의 판을 원형으로 연결해서 빛을 조절할 수 있게 만든 장치입니다 조리개가 조여지면 조여진 공간만큼만 빛이 들어오고 조리가가 넓어지면 넓어진 공간만큼 빛이 들어옵니다

홍채의 의 중앙부에는 동공이라는 빛이 통과할 수 있는 구멍이 있습니다 빛이 들어오는 구멍은 인체의 동공에 해당하는데, 카메라의 원시단계, 카메라 옵스큐라의 원리가 처음 발견된 계기도 어두운 방 속에 조그만 구멍을 통해 빛이 통과하면 맞은편 벽 면에 밖의 풍광이 그려지는 자연의 현상을 발견하고 이 벽면에 그려지는 이미지를 영구히 포착하고자 하는 노력으로 시작되었습니다

우리의 눈도 동공이라는 구멍을 통해서 빛이 들어오고 빛에 내포되어 있는 이미지의 정보가 망막에 도달함과 동시에 이러한 파장들이 시신경을 자극해서 전기신호로 변환되고 뇌를 전달되는 과정으로 사물을 볼 수 있게 되는 것입니다 이 들어오는 빛의 양을 우리 눈은 자율적으로 조절하는데, 동공을 둘러싸고 있는 동공 조임근과 동공 확대근이 자율적으로 조절되어서 빛의 양 조절합니다 그래서 밝은 곳에서 어두운 곳에 들어가면 처음에는 보이지 않다가 동공확대근이 열려가면서 보이기 시작합니다

카메라에서도 빛의 양을 조절하기 위해서 조리개라는 장치를 부착하였는데 어두운 곳에서는 최대한 조리개를 개방하고 광량이 많은 곳에서는 조리개를 최소화시킵니다

초기의 카메라는 이 조리개의 크기를 수동으로 조절하였으나 현대의 자동 모드 형식의 카메라에서는 조리개의 크기가 자동으로 조절되고 있습니다 작동하는 방식은 빛에 반응은 광소자들을 통해 입사되는 빛의 강도를 측정하고 카메라의 노출을 조절하는 장치들과 연동시켜 적정노출로 설정되도록 합니다 이러한 자동조절 카메라를 사람의 동공이 빛의 강도에 따라 자동적으로 여닫히는 것과 같다 하여 전자눈, EE(electric eye)라고 칭하였으나 최근에는 AE(automatic exposure)라고 칭합니다

카메라 렌즈, 수정체

이 번에는 렌즈와 수정체에 대해서 알아보겠습니다 카메라의 렌즈는 인체의 수정체에 해당하는데 수정체는 눈의 앞 쪽에 위치해 있고 무색투명한 볼록 렌즈 모양으로 생겼고 탄력성이 있어서 얇아지거나 두꺼워지면서 가까이 있는 것을 볼 때는 두꺼워지고 멀리 있는것을 볼 때는 얇아집니다

이렇게 볼록렌즈 같은 구조가 두꺼워졌다가 얇아졌다가 하는 이유는 빛의 굴절율 때문입니다

렌즈의 실험을 통해 알듯이 렌즈의 두께에 따라서 빛이 직진하다가 굴절되는 각도가 달라지므로 초점이 맺히는 거리가 달라집니다 카메라 렌즈는 단렌즈만을 사용할 시에는 근거리와 원거리를 동시에 촬영할 수 없지만 줌렌즈의 개발로 정해진 초점거리 내에서는 가까운 곳과 먼 곳을 링으로 조절해 가며 사용할 수 있습니다

이미지센서, 망막

카메라의 가장 안 쪽 필름면에 해당하는 것이 눈의 가장 안쪽에 위치한 망막입니다 망막은 눈으로 들어온 빛의 정보(image)를 전기적 정보로 전환하고 시신경 다발을 통해 뇌로 전달되어 이미지를 인식하게 됩니다 디지털카메라도 조리개를 통해서 들어온 빛의 정보들을 전하결합소자(CCD)들로 인해 전기적 신호로 바꾸고 다시 ADC라는 변환장치를 통해서 디지털 신호로 바꿔주는 방식으로 이미지로 변환되어 메모리에 저장됩니다

결론;

현재도 사람들은 카메라와 눈의 작동 방식이 흡사한 점을 경이롭게 여기는데 카메라 옵스큐라 시절의 학자들도 이미지가 어두운 상자에서 그려지는 원리가 사람의 눈과 닮았다는 것에 큰 호기심을 갖고 있었다고 합니다

특히 데카르트는 눈의 내부에 암실이 있다는 점에 착안하여 카메라 옵스큐라를 닮았다고 생각해서 한 가지 실험을 했는데 황소의 눈 알을 카메라 옵스큐라의 빛이 들어오는 작은 구멍에 꽂아놓고 이미지가 눈에 어떤 식으로 입사되는지를 보고자 했다고 합니다 실험결과 밖의 이미지가 카메라 옵스큐라의 원리와 같이 황소의 망막 부위에 이미지가 거꾸로 비치는 것을 확인하고 사람의 눈도 카메라 옵스큐라와 같은 방식으로 사물을 본다는 것을 확신하고 그의 저서 '굴절광학'이라는 책에 자세히 기술했다고 합니다

이와 같이 자연은 인류의 거대한 교과서인 것 같습니다